(1)有機太陽電池の高効率化に向けて〜新しい素子構造の設計と材料開発

(エネルギー理工学研究所)佐川 尚,吉川 暹

平成20年度研究目標

高分子系の有機薄膜太陽電池は新しいタイプの太陽電池であり,簡便かつ開発の進んだ溶液ベース薄膜積層技術により,軽量,大面積,フレキシブル,および低コストロールトゥロール生産方式などを採用し得る利点がある。本研究では,二酸化炭素の削減につながるような有機薄膜太陽電池の高効率化をめざして,新しい素子構造の設計と材料開発を行うことを目標とする。

研究計画と成果

平成20年度は,以下のようにドナー,アクセプター,および電極材料の開発設計方針を明確化し,市販(既知)の材料を用いたシングルセルの組み立てプロセスの最適化と評価を行った。

1)ドナーおよびアクセプターの分子設計

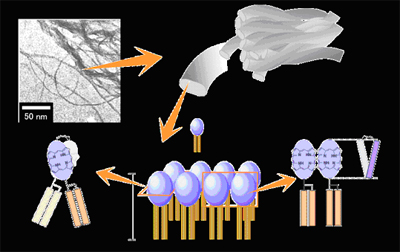

集光特性やホールあるいは電子の輸送特性に優れた材料の開発をめざして,自己会合性の材料を構築し,電荷分離の促進と電荷移動および電荷収集に適切な分子配向(結晶性)と適切なセミミクロ相分離状態を実現するべく,新材料の合成に着手した。とくに,ドナーとしてのポルフィリン脂質と,アクセプターとしてのフラーレンC60脂質の合成に焦点を絞り,繊維状会合体を形成したり(図 4-1),円偏光二色性が増幅したりすることを確認した。これらを薄膜化したときの光電変換特性に関して,現在検討している。

図4-1有機溶媒中でキラルな自己会合性繊維状集合体の三次元ネットワーク形 成により分子ゲルを形成するポルフィリン脂質.

2)電極材料の開発

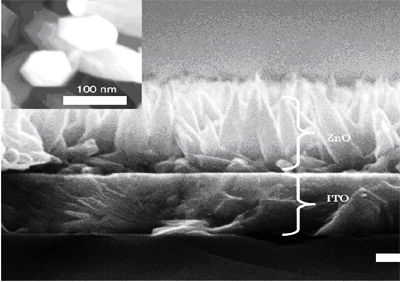

光透過性と導電性の高い電極を開発すべく,酸化亜鉛ナノロッドアレイ(図4-2)と酸化チタンナノチューブアレイを構築し,ハイブリッドタイプのセル作製に応用した。とくに,高導電性の金属酸化物と共役高分子の有機半導体を組合せたハイブリッド有機無機太陽電池の作製に焦点をあてた。ZnO表面をN719色素で修飾した後にポリ(3-ヘキシルチオフェン)と(6,6)-フェニルC61ブタン酸メチルエステルを積層した場合の電荷注入の促進効果を,N719色素で修飾していない場合と対比した結果,N719修飾により短絡電流密度は1.5倍増大して8.89 mA/cm2となり,変換効率は1.2%から2.0%へと向上することが確認できた。

図4-2 TO基板上のZnOナノロッドアレイの断面SEM画像.枠内は上から見た様子.

3)シングルセルの組み立てと評価〜マイクロ波処理.

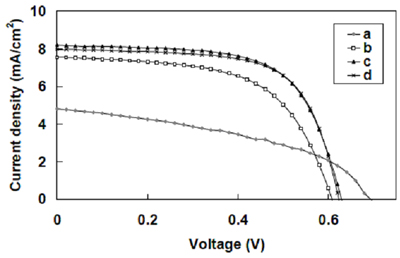

市販(既知)の材料を用いたシングルセルの組み立てと評価を行い,得られた結果を次年度以降の分子設計へとフィードバックさせることを検討した。ポリ(3-ヘキシルチオフェン)と(6,6)-フェニルC61ブタン酸メチルエステルからなるポリマー太陽電池にシングルモードのマイクロ波を照射すると,変換効率を改善できることがわかった。すなわち,93˚Cで4分間の温和なマイクロ波照射は,150˚Cで6分間の熱アニーリングと同等の形態制御が行えることがわかり,マイクロ波照射によってA.M.1.5, 100 mW/cm2での変換効率が1.46%から3.30%にまで増大させることができた(図4-3)。

図4-3 ポリマー太陽電池の電流-電圧特性(AM 1.5, 100 mW/cm2):(a) 熱処理なし, (b) アニーリング(110℃, 4分間), (c) アニーリング(150℃, 6分 間), および (d) マイクロ波照射4分間.

(1)太陽光駆動型人工光合成酵素の作製

(エネルギー理工学研究所)森井 孝

平成20年度研究目標

近年,再生可能エネルギーの一つである太陽光エネルギーの有効利用が大きな課題となっており,これまで太陽光エネルギーの利用法として熱・電気エネルギーへの変換技術が開発されてきた。自然エネルギーである太陽光エネルギーは,エネルギー密度が低く,供給が安定しないといった問題点を有しているため,植物の光合成に代表される備蓄が容易な化学エネルギーへの変換技術は,新たな太陽光エネルギー利用システムとして期待できる。そこで,植物の光合成における物質変換過程を模倣した物質変換素子の開発を目指し,光エネルギーを利用して酸化反応を触媒する光駆動型オキシダーゼの作製を行う。光駆動型オキシダーゼを作製するためには,1)太陽光を捕集する「光アンテナ」,2)正孔を逆電子移動により失活させることなく酵素の活性中心まで輸送する「リレーユニット」,及び3)光アンテナから伝達される正孔を用いて酸化反応を触媒する「オキシダーゼ」,を共役させた複合体を構築しなければならない。平成20年度は,可視光照射により,オキシダーゼの活性中心に正孔を連続的に供給する「光アンテナ-リレーユニット」複合体の構築を目標とした。

平成20年度研究計画と成果

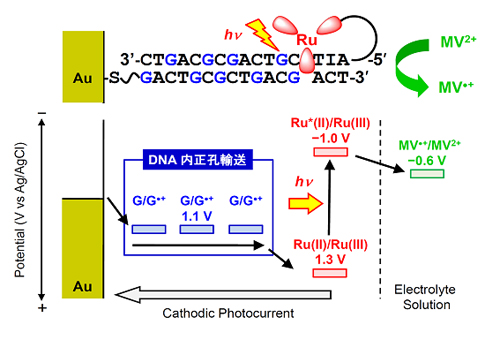

DNAは高度に組織化された自己集合体を形成し,長距離の正孔輸送媒体として働く生体高分子であるため「リレーユニット」として適している。また,Ru(II)錯体は,可視光を吸収し,DNA内のグアニン塩基を酸化する増感剤であるため「光アンテナ」として有用である。そこで,Ru(II)錯体を修飾したDNA自己組織化膜を作製したところ,可視光照射によりDNA内正孔輸送に由来するカソード光電流応答を示した(図4-4)。これにより,本年度の目標である「光アンテナ-リレーユニット」複合体の構築を達成した。

図4-4 金電極上に固定化したRu(II)錯体修飾DNA自己組織化膜によるカソード光電流応答.

(2)高容量・高出力密度リチウムイオン電池電極材料

(エネルギー科学研究科)日比野光宏,八尾 健

リチウムイオン電池は,すでに蓄電デバイスとしての役割を果たしており,さらなる高出力化・大型化,また,太陽光発電をはじめ他の新エネルギーと組み合わせて用いるための蓄電デバイスとしても期待されている。本研究では,実用的な観点から要求される高性能リチウムイオン電池のための電極開発を目標としている。今年度は,[1]次年度以降,我々が開発した材料(電極活物質)の性能を実使用タイプの電池セルで評価するために,電極活物質を2032型セルに組み込むための電極シート作製条件を確立した。これと並行して,[2]高性能電池のための新規材料の合成・特性評価という基礎的検討を進めた。以下にこれらの詳細について述べる。

2032型セルに組み込むための電極作製条件の確立という目標に対して,我々が既に電極評価用セルで高性能であることを確認している酸化鉄/炭素複合材料を活物質として,電極合材の成分比(活物質:導電助剤:バインダー),電極合剤の塗布条件,バインダー溶液の乾燥法,電極合材及び集電体の厚さなど種々の項目について適切な条件を調べた。その結果,それぞれで適切な条件を見出すことによって電極評価用セルで予想された性能を2032型セルにおいて実際に得ることができた。これにより,次年度以降電池のエネルギー密度やパワー密度,またサイクル特性や温度特性など実用に向けた様々な性能評価が可能となった。

高性能電池のための新規材料の合成・特性評価などの基礎的検討としては,結晶構造に一次元トンネルをもつ化合物である酸化コバルトバナジウムのインターカレーション特性を明らかにすることを目標とした。電気化学的にリチウム挿入量を制御した酸化コバルトバナジウムを作製し,X線回折測定によるリートベルト解析を行うことで,リチウムインターカレーションに伴うホスト化合物の骨格原子の原子位置の変化を追跡した。その結果,リチウムのインターカレーションサイトをほぼ確定することができた。

(4)スプレー交互吸着法を用いた低コスト・低環境負荷半導体ナノ材料薄膜の作製と評価

(エネルギー理工学研究所)鈴木義和

平成20年度研究目標と成果

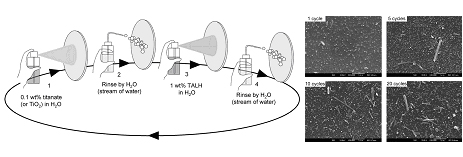

色素増感太陽電池や量子ドット増感太陽電池などでは,導電性ガラス基板表面を,大面積・低コスト・低環境負荷のプロセスにより均一かつ高接合強度で成膜する技術が必要とされている。さらに,プラスチック導電フィルムなどへの応用に際しては,より低温(室温付近)の薄膜プロセスが望まれている。平成20年度は,水溶液プロセスの一種であるスプレー交互吸着法を用いて,太陽電池・太陽光利用物質変換用途への応用が可能な,チタネートナノワイヤーのガラス基板への薄膜コーティングを実現することを研究目標とした。本研究では,水熱法により合成したチタネートナノワイヤーを分散させた懸濁液をスプレーすることにより,数10ナノメートルオーダーの厚みをもつナノワイヤー薄膜を作製することに成功した(J. Ceram. Soc. Jpn., 117, 381 (2009))。

図4-5 スプレー交互吸着法によるチタネートナノワイヤー薄膜の作製と微小構造.

(5)太陽電池用高純度シリコンの安価製造法の研究開発

(エネルギー科学研究科)萩原理加,野平俊之

平成20年度目標

結晶系(単結晶・多結晶)シリコン太陽電池は,現在の太陽電池生産量の8割以上を占めており,変換効率,信頼性,環境適合性が高いため,今後の大量生産・大量普及に際して中心的な役割を期待されている。しかし,近年では世界的な需要の高まりによって原料となる太陽電池用シリコン(6N-7N, SOG-Si)の価格が急騰するなど,今後の安定供給が強く望まれている。本研究では,溶融塩中での電気化学プロセシングを用いた新規な太陽電池用シリコン製造法を開発することを目的としている。平成20年度は,高純度シリカ(SiO2)を電解還元してシリコンを得る方法に関して,生成するシリコン濃度の詳細な検討および不純物混入を防ぐ方策の開発を目標とした。

平成20年度研究計画と成果

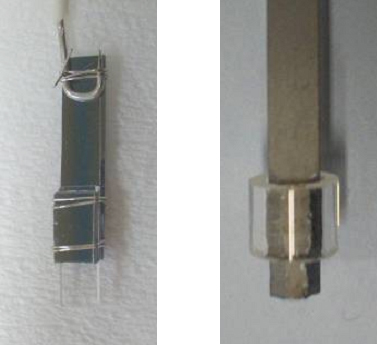

電極リード材料としてシリコンを用いる2種類の「シリカ接触型電極」を開発した(図4-6)。これらの電極を使用して溶融CaCl2中(850℃)においてシリカ板もしくはシリカチューブを電解還元し,シリコンを得た。不純物濃度をGD-MSにより測定した結果,以前の結果と比較して,金属不純物を大幅に減少させることに成功した。また,得られたシリコンから付着した溶融塩を除去するために,NH4OH/H2O2/H2O,HCl/H2O2/H2Oおよび HF/H2O2/H2Oといった溶液を用いることが有効であることが分かった。多くの不純物濃度は,目標値(一度の一方向性凝固精製でSOG-Siが得られる値)を達成していることが分かった。

図4-6 シリカ接触型電極.(a)シリカ板を単結晶シリコン板ではさみ白金線で固定.(b)シリカチューブに多結晶シリコンロッドを挿入.

(6)高効率太陽電池開発のためのフェムト秒レーザーナノプロセッシング

(エネルギー理工学研究所)宮崎健創,宮地悟代,吉井一倫

平成20年度研究目標・計画

高効率な太陽電池製造のためのフェムト秒(fs)レーザーナノプロセッシング技術の開拓を目的として,次の2課題に取り組む。(1) 第一の課題は,当グループで発見したフェムト秒(fs)レーザーパルスによる固体表面のナノ構造生成の物理過程を理解することである。表面の微少な凸面で近接場(局所場)が発生してナノスケールのアブレーションが始まることを明らかにしており,この過程から周期構造が成長する過程を突き止め,周期ナノ構造生成のモデルを構築する。そのため,ダイヤモンド状炭素(DLC)膜について,直線と円偏光fsパルスを用いてナノ周期構造の初期成長過程を調べる。結果を応用してナノ周期構造の制御を試みる。(2) 第二の課題は,fsレーザーパルスで空間配向させた分子からの高次高調波発生(HHG)について,最近構築した量子理論の有効性を実証する。特に,配向分子からのHHGを利用することにより配向度や分子の回転温度を正確に評価できることを示す。

研究成果

- 薄膜表面でのナノ周期構造の形成は,結合構造転移,近接場の発生,ナノ領域の初期アブレーション,及び表面プラズモン・ポラリトン(SPP)励起で誘起される周期的な増強電場の発生とそれによるアブレーションによることを解明した。このモデルはナノ構造生成の特性を説明すると共に,計算した周期サイズも観測結果と良く一致する。

- モデルを基に,照射レーザーパルスの入射角を変化させることによってナノ構造を制御でき,ノコギリ状の表面形状を生成できることを実証した。

- ナノ構造生成モデルを半導体に適用するため,Si基板について実験を行った。その結果,照射条件を工夫すれば,半導体でのナノ構造生成が可能であることを初めて実証した。また,ナノ構造生成を担う主要な物理過程は半導体においても同じであるが,競合過程による制約が加わることを明らかにした。

- 一方,コヒーレントに回転しているN2およびO2分子について測定したHHG信号の角度分布は,構築した理論による計算結果と良く一致した。このHHG信号の角度分布から単一分子の最高被軌道(HOMO)の電荷分布を再構築できることを提案した。

- 配向分子からのHHGを応用し,超音速分子ビーム中の分子回転温度を,高時間・空間分解能で正確に測定できる汎用的な実験手法を開発・実証した。

(7)光エネルギー変換機能を持つ界面とその評価

(エネルギー理工学研究所)作花哲夫,深見一弘,尾形幸生

平成20年度研究目標,研究計画と成果

研究目標

固体表面の光エネルギー変換機能は固体やその表面を構成している物質種だけでなく,表面あるいは界面の微細構造に大きく影響される。界面の微細構造の作製時あるいは使用時におけるその場での評価方法を構築することはプロセスをモニタリングし,実時間的にパラメータを制御するために必要な重要な課題である。ここでは,湿式の太陽電池表面あるいは溶液中の光電極のその場での元素分布マッピングを可能にするためのマイクロLIBS(レーザー誘起ブレークダウン分光)法の確立を目標としているが,本年度はその前段階として,これまでに認識されている問題点であるレーザーショットごとの発光線強度のばらつきの原因を解明し,特にパルスごとのばらつきに着目して液中の合金の組成比をその場分析する可能性を検討することとした。

研究計画

パルス照射中や照射直後のシャドウグラフ測定により気泡の生成時期について調べ,発光強度のばらつきとの関係を検討する。また,水中の銅-亜鉛合金をターゲットとしたときのレーザーアブレーション放出種の発光スペクトルを測定し,亜鉛原子のスペクトルと銅原子のスペクトルの強度比と合金組成比を比較し,校正曲線を得る。校正曲線を利用して得られる合金組成比の誤差やばらつきを検討する。

成果

パルス照射中の照射位置付近のシャドウグラフによる観察により,ショットごとのデータのばらつきの一因を明らかにした。発生初期の気泡を観測すると気泡の大きさにショットごとのばらつきが見られた。また,照射を続けると気泡の形状が大きく異なるショットが多く現れるようになった。界面ではなく水のバルク中でブレークダウンしたり,表面形状の変形によりアブレーションの開始位置が安定しないといったことが確認された。一方,液中の固体試料の元素組成比測定のショットごとのばらつきを改善するために銅-亜鉛合金を対象として検討を行った。原子発光スペクトルデータの解析方法として,発光の上準位のポピュレーションにボルツマン分布を仮定したモデルを用いた場合に,発光領域の温度のばらつきによるスペクトル強度のばらつきが補正されるためか,パルスごとのばらつきに改善が見られた。

(8)中赤外レーザー光源の多色化

(エネルギー理工学研究所)Chengpu Liu,中嶋 隆

平成20年度研究目標

効率の良い太陽電池材料を創製するには,材料の評価や解析に中赤外の短パルスレーザーを用いることが有用である。というのは,中赤外レーザーの光子エネルギーは材料中のフォノンのエネルギーに相当するからである。しかしながら,中赤外の波長のレーザーだけでは便利が良くない。時間的に完全に同期した光パルスが中赤外から赤外,近赤外,そして可視にわたって多色で使えるならば,そのような光源の使い勝手は大幅に向上すると考えられる。

このような多色光源を実現する1つの方法は,第2次高調波(SHG)や第3次高調波(THG),第4次高調波(FHG)などのような波長変換法を採用することである。しかしながら,もしレーザーからの基本波が例えば12 μmであれば,FHGといえども3 μmであり,可視には届かない。より短い波長の光を中赤外パルスから発生させるには,高次高調波のようなより高次の非線形光学過程を用いる必要がある。このような高次の非線形光学過程は,光強度が十分に高い時においてのみ観測される。

本研究では,高強度中赤外レーザーパルスをアルカリ金属媒質に照射した場合について,どの程度の光強度の中赤外レーザーを入射すればどの位の波長(次数)までの高次高調波がどの位の信号強度で発生するかを理論的に調べることを目標とした。

研究計画

1電子近似で記述されたアルカリ金属原子(K原子)をタ-ゲットとして,高強度レーザー場中に置かれたK原子の非線形光学応答を記述するために時間依存シュレーディンガー方程式を数値的に解く計算コードを準備する。数値計算上の問題を回避するため,K原子には1次元モデルを用いる。高次高調波スペクトルは時間依存双極子のフーリエ変換によって得ることができる。

成果

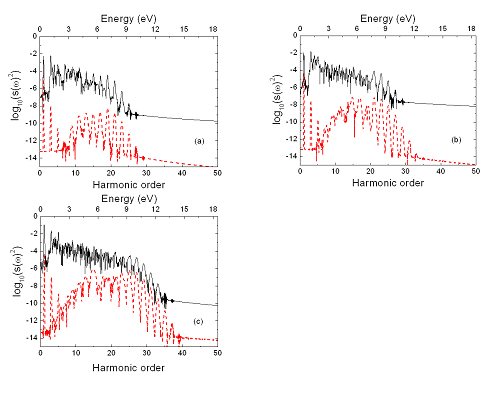

数値計算の結果を図4-7 (a)-(c)に示す。計算に用いたレーザー波長とパルス時間幅はそれぞれ3.3 μmおよび110 fsである。レーザー強度は7×1011,1012,1.4×1012 W/cm2と3つの場合について計算した。それぞれのグラフ中,実線(破線)はソフトコア(短距離)ポテンシャルを用いた場合に得られた結果である。2つの異なるポテンシャルを使って得られた結果を比較する理由は,励起束縛状態の寄与を調べるためである。というのは,短距離ポテンシャルを使った場合には束縛状態は基底状態のみであり,励起束縛状態が存在しないからである。

Fig. 4-7は典型的な高次高調波スペクトルを表している:平坦な部分の後,3.17Up+Ip(Upはポンデロモティブエネルギー,Ipはイオン化ポテンシャル)のエネルギーの所にカットオフが現れ,それ以上次数の高い高調波は発生しない。レーザー強度を増加させると,カットオフエネルギーは当然高次側にシフトする。また,2つのポテンシャルを使って得られた結果は,カットオフエネルギーはほぼ同じであるものの,スペクトルそのものの形状には大きな相違が見られる。

まず第1に,ソフトコアポテンシャル(図4-7 (a)-(c)中の実線)によって得られる高調波の信号強度は,短距離ポテンシャルによって得られる信号強度(図4-7 (a)-(c)中の破線)よりずっと強い。この理由は,定性的には以下のように説明できる:我々が計算に選んだ光強度は多光子イオン化領域とトンネルイオン化領域の遷移領域にあるため,両者のプロセスの競合が起こる。ソフトコアポテンシャルの場合には励起束縛状態が存在するため,イオン化確率が増大する。それに伴い再結合の確率も増大し,高次高調波信号も増大するのである。これに対し,短距離ポテンシャルは励起束縛状態がないのでイオン化確率も低く,従って再結合の結果発生する高次高調波信号も弱いのである。第2に,短距離ポテンシャルを使って得られた高調波スペクトルは特に低次の領域でソフトコアポテンシャルのスペクトルと大きく異なる。即ち,短距離ポテンシャルの場合には低次の高調波のスペクトル強度は急激に弱くなる。それに対し,ソフトコアポテンシャルの場合にはスペクトル強度にあまり変化がない。これもまた,励起束縛状態の寄与の有無を示唆するものである。最後は,図4-7 (a)から(c)へと光強度が強くなるに従い,カットオフ領域における両者のスペクトル形状の差は小さくなると言うことである。これはおそらく,図 4-7 (a)から(c)へと光強度が増大するに従い,基底状態から直接トンネルイオン化した電子が再結合して高調波を発生するというプロセスが主なメカニズムになっていくからであろうと解釈できる。さらに光強度を増大させれば2つのポテンシャルから得られる高調波スペクトルの形状の差異はさらに小さくなると思われる。

図4-7 波長3.3 μm,パルス時間幅110 fsのパルスをK原子に照射した場合に得られる高調波スペクトル.光強度は(a)7×1011, (b)1012, (c)1.4×1012 W/cm2.各図で実線(破線)はソフトコア(短距離)ポテンシャルを用いて得られた結果を示す.

(9)中赤外自由電子レーザーを用いたエネルギー材料開発研究

(エネルギー理工学研究所)園部太郎,紀井俊輝,増田 開,大垣英明

本研究グループでは,マイクロ波加熱処理法を用いてワイドギャップ半導体のエネルギーバンド構造を制御して次世代太陽電池用材料を創生し,中赤外域波長可変レーザー(KU-FEL)を用いた独自の半導体材料および太陽電池セルの評価手法を開発することを目的としている。具体的には,FEL光とこれに同期させた可視・紫外レーザーとの同時照射によるフォトルミネッセンス(PL)特性を観測することにより中間・サブバンドのエネルギーや寿命,バンド幅の直接測定を行い,光学特性から導かれる中間・サブバンド状態との比較等から,表面構造とその中間・サブバンドエネルギーの相関因子を明らかにすることを全体の目標としている。

研究計画

上記目標を平成20年度は,MIR-FELの飽和達成と,PL測定システムの整備を行う。具体的には,MIR-FELの飽和達成を目指して,新たに開発したデチューニング法を実施し,マクロパルス長を5μs以上に引き伸ばすことを試みる。また,この改善された電子ビームを用いてMIR-FELのレーザー増幅飽和実験を行う。一方,北2号棟にMIR-FELの利用室を整備し,PL測定システムを構築する。

成果

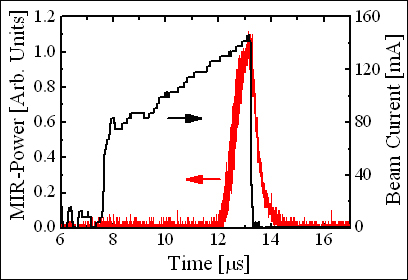

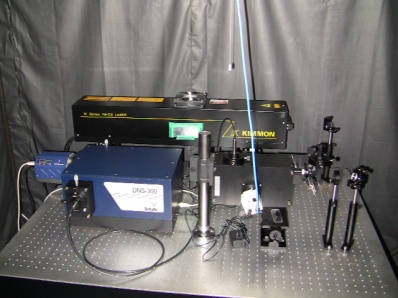

平成20年度は二酸化チタン,酸化亜鉛等に対して生存圏研究所と共同でマイクロ波加熱による半導体表面構造の制御法を開発して特許申請を行い,マイクロ波加熱表面炭素修飾による中間バンド構造の導入および,表面還元によるサブバンド構造の導入に成功した。また,電子源としてコンパクトかつ安価な熱陰極型高周波電子銃を採用し独自の高周波制御技術を導入することで,中赤外領域の小型自由電子レーザー施設:KU-FELを完成させた。2008年3月に波長12.4μmでFEL発振を観測し,2008年5月には波長13.6μmでFEL飽和を達成した。図 4-8に観測されたFELの出力波形を示す。この時のバンド幅は約1%であり,出力は4.6mJ/パルスであった。また干渉法によるコヒーレント長測定の結果,FELのコヒーレント長は1ps以下となり,ピーク出力約5MWを得た。更に,FEL光利用のための光輸送ダクトを設置し開発した材料へのFEL照射試験の目途が立った。これに並行してHe-Cdレーザー(325nm/442nm)を光源とするPL測定システム(図 4-9)を導入し,半導体試料のPL測定が可能となった。

図4-8 観測されたFEL発振波形

図4-9 今年度整備したPL測定システム