プログラムの概要

本プログラムでは,2100年までに,化石燃料に依存しないCO2ゼロエミッションエネルギーシステムに到達するシナリオの実現に向けた技術の創出・政策提言を行いうる教育者・研究者・政策立案者を育成する国際的教育研究拠点形成を目的とした。学生自らがシナリオ策定への参加を通して,他分野研究者との相互交流を体験し,エネルギーシステム全体を俯瞰する能力を獲得し,更に各専門研究へ反映する。これは人材育成の大きな特徴になると考えられる。

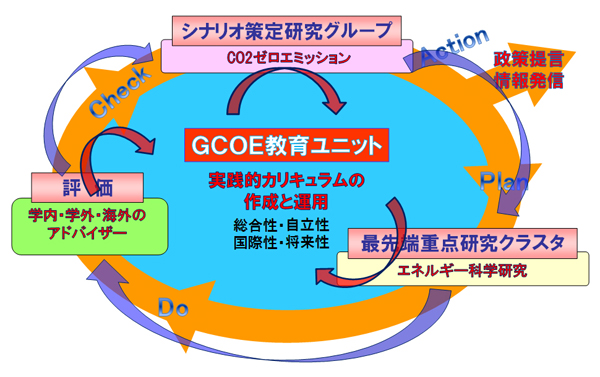

本プログラムの実施に当たっては,図1のように中心に教育を行う「エネルギー科学GCOE教育ユニット」を中心に据え,シナリオ策定から,最先端重点研究,評価と互いに関連させながら,推進する。「シナリオ策定研究グループ」では,CO2ゼロエミッション技術ロードマップの作成並びにCO2ゼロエミッションシナリオの策定を行う。社会の価値観や人間行動学の面からも分析を行う。この作業を教育の場として提供し,人材育成に役立てる。研究を通した教育の場として,「最先端重点研究クラスタ」を設け,「シナリオ策定研究グループ」のロードマップに連携させて研究を推進する。このクラスタに教育ユニットの学生が参画し,研究推進の中核となる人材の育成を行う。CO2を排出しないエネルギー科学研究として,まず元栓を締めなければならないとの観点から1次エネルギーに注目し,再生可能エネルギー(太陽光・バイオマスエネルギー),並びに核分裂や核融合による先進原子力エネルギーを対象とする。さらに,エネルギー問題は単に技術だけの問題ということはできず,社会や経済の要素も大きく関係してくる。そのためエネルギー社会・経済の研究も対象とする。

図1 拠点の全体像

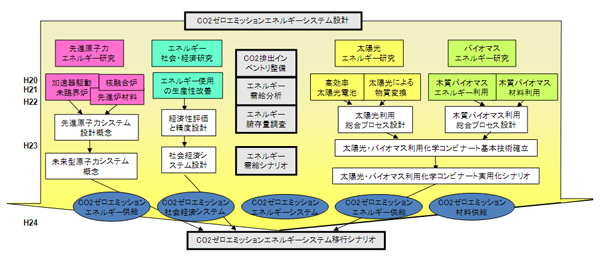

シナリオ策定研究と最先端重点研究を相関させながら計時的に表現すると,図2のように描くことができる。中央にあるCO2ゼロエミッションエネルギーシナリオ策定研究に沿って,エネルギー社会・経済研究,並びに,太陽光エネルギー研究,バイオマスエネルギー研究,及び先進原子力エネルギー研究を進めていく。評価においては,外部有識者からなる諮問委員会の設置,外部評価委員会による外部評価の実施,自己点検・評価の実施等,学内,学外,国外のアドバイザーとの意見交換を通じて,シナリオのチェック,教育,研究の見直しを行い,拠点運営を進める。

図2 シナリオ策定研究と最先端重点研究の相関

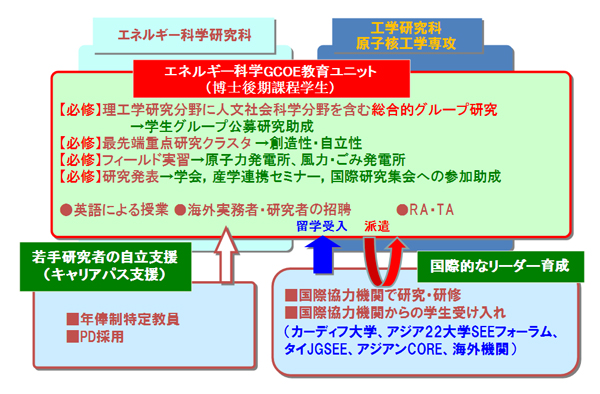

グローバルCOEの中心課題である教育においては,「エネルギー科学GCOE教育ユニット」を設置して博士後期課程学生を選抜し,人材育成を行う。本ユニットの学生は,「シナリオ策定研究グループ」及び「最先端重点研究クラスタ」に参加し,実地に精通した教育を受け,研究推進の中核となる人材の育成を行う。本ユニットでは,

- エネルギー・環境問題に関する深い造詣を有し,人文社会系,自然科学系それぞれの研究者がお互いに理解でき,共同作業が行える能力としての総合性,

- 目的に即した研究に対して研究グループを組織し他の研究者と協調して研究を遂行する自立性,

- 国際的な視野とコミュニケーション能力や世界的水準の研究能力を有する国際性,

- 人類の存続を左右するエネルギー・環境問題解決に貢献する将来性,を育成すること,

を基本理念としている。本ユニットの提供する「CO2ゼロエミッション教育プログラム」は,図3に示すように,

さらに,国際公募で年俸制特定教員,特定研究員を採用し,シナリオ策定あるいは最先端重点研究に独立した研究者として参加させ,実践力のある研究者を養成する。また学生の研究演習指導を行わせ,教育者としての指導能力を養成し,次代につながる研究者育成につなげる。

さらに,本拠点の成果を社会に常に発信するため,連携委員会を設置し,

を推進する。

以上の活動により,人材育成では,人材育成を引き継ぐ学術研究者,研究成果を実践する企業研究者,エネルギー政策提言者,今後のCOPの政府代表となるなどの国際組織を支える実務者を輩出する。また社会的な意義・波及効果として,

図3 CO2ゼロエミッション教育プログラム